El carrizo, una planta para multiplicar los encuentros

"Abundante, generoso, mensajero... Comunitario, fuerte y solidario". Así describen a Phragmatis australis, comúnmente conocido como el carrizo, la artista Alejandra Ortiz de Zevallos y el biólogo Raúl Loayza-Muro. Desde hace varios años, esta planta acuática nos ha unido en un diálogo entre arte, ciencia, saberes ancestrales y presiones hídricas.

Texto por Alejandra Ortiz de Zevallos, Lisa Blackmore, Raúl Loayza-Muro

Un ser gregario y solidario, que indica la presencia del agua y captura contaminantes, el carrizo está presente en los cinco continentes del planeta, pero considerado por algunos “invasora”. Aunque sus fibras contienen la memoria de prácticas milenarias de cestería, construcción y pesca, y pese a su ubicuidad, Phragmatis australis es ignorada por muchos. Desde el contexto del valle de Lima, donde sus hojas verdes hacen un contraste dramático contra el paisaje semi desértico, nos reunimos a preguntarnos cómo desde el arte y la ciencia podemos aprender de esta planta tan común que se comporta de formas tan generosas y solidarias.

Lisa Blackmore: Nos ha convocado al diálogo el carrizo, una planta que conecta tu trabajo científico, Raúl, con la práctica artística de Ale, y mi interés como curadora en generar encuentros entre arte, ciencia y comunidades. Empecemos por quién es esta planta, pues la biología suele sistematizar y volver taxonómica las características individuales de la planta, pero aquí nos interesan los tejidos que enredan las vidas humanas y vegetales.

Raúl Loayza-Muro: El carrizo es una comunidad, un conjunto que actúa de manera coordinada, como una pequeña sociedad. Yo he visto carrizos durante mi infancia y adolescencia desde la ventana de mi casa en Chaclacayo, un distrito a las afueras de Lima. Allí crecen grandes poblaciones a lo largo de canales de regadío. De hecho, Chaclacayo es un nombre, probablemente quechua, que significa “al pie del carrizo”. Es probable que, en algún momento en este poblado, hayan existido muchos más carrizos de los que hay ahora, pero que la gente lo haya explotado con fines de construcción, como material para los techos o adobe.

El carrizo necesita agua y lo encuentras máximo hasta los 2000 m.s.n.m. En sequía, crece como un bulbo, y la raíz prefiere no desarrollar, sino acumular la mayor cantidad de agua posible. En condiciones favorables de humedad, crece y se encuentra a lo largo del río Rímac, nuestra principal fuente de agua. A lo largo de toda la ribera había grandes carrizales que han desaparecido por obras de infraestructura, como defensa para cuando el río viene muy crecido.

En el ciclo del agua el carrizo desempeña funciones clave, como la siembra de agua a través de sus enmarañadas raíces, que funcionan como una red, una costura y pueden salir en búsqueda de agua si no la encuentran abajo. Crece de manera vertical, y en conjunto, es como un haz o fortaleza por esa unidad, y este conglomerado lo hace un buen sembrador de agua que absorba nutrientes para crecer. También sirve como una defensa junto a la tara u otras especies hidrófilas, pues nos protege de los deslizamientos. Puede absorber metales y nutrientes, trabajando con bacterias en sus raíces para atrapar metales y evitar que se liberen al agua o suelo. Podría ser usado como remediador, aunque no se ha explorado mucho.

Su rol en el ciclo hídrico es compartido con otras especies en diferentes pisos altitudinales, pero en la costa es una de las más representativas del bosque ribereño. Junto con el carrizo, son un consorcio natural que ayuda a pre-filtrar el agua antes de que llegue a las plantas de tratamiento. Presta un servicio ecosistémico en la absorción de agua e infiltración, que es muy importante para mantener los acuíferos, sobre todo en Lima donde no llueve.

LB: Es fascinante ver cómo el carrizo protege las aguas en una ciudad tan seca y sedienta como Lima. Culturalmente, no se aprecia mucho pese a todas las formas en que apoya la vida en común, colaborando en diversas escalas de los tejidos vitales. ¿Cómo vives esto desde la ciudad, Ale?

Alejandra Ortiz de Zevallos: Hace unos cinco años me enteré de la existencia del río Surco. Muchos en mi generación no lo conocen porque los ríos y canales de la ciudad de Lima han sido enterrados. En mi investigación sobre el canal de Surco –uno de los canales del sistema riego precolombino– veía siempre carrizos que crecían en los márgenes y me daba curiosidad si se podía hacer algo con él. Después de aprender en Cusco a hacer la q´eswa (una técnica de tejido para hacer soga), volví a la costa y apliqué ese conocimiento al carrizo. Empecé a trabajar con él y a buscar más lugares donde crece, como una antena, y que nos indica la presencia del agua.

En estos años trabajando con el carrizo desde el tejido, me es difícil verlo como un solo individuo por lo rápido que se expande, Además, siempre está rodeado de otros carrizos. Al trabajar con la planta, también he observado que tiene muchas partes: el tallo, las raíces, las hojas anchas y la flor con las semillas, cada parte tiene una naturaleza propia. Pero, sí hay una relación individual e íntima desde mi perspectiva. Cuando la he encontrado en otros territorios me alegro porque es como si hubiera visto a un amigo.

“Esta planta, al ser tan generosa y cosmopolita, inicia conversaciones y siempre da espacio a una multiplicación de encuentros”.

Alejandra Ortiz de Zevallos

Empecé este proceso en la pandemia que creo que fue un momento en el que todos viajamos hacia adentro. Así, fui entrando, conociendo las propiedades de la planta e investigando si podía usar sus hojas para hacer la soga, conociendo su olor y estados de hidratación. Aprendí mediante prueba y error.

En la costa peruana se usa mucho el carrizo. Por ejemplo, en Santa Rosa de Chontay Cieneguilla, al sureste de Lima en el río Lurín, se utiliza la caña del carrizo para la fabricación de canastas, esteras tradicionales y trampas para camarones. Lamentablemente, en los últimos años la actividad ha decaído, los pobladores prefieren trabajar en algo que no demande tanto tiempo y tenga un retorno económico más inmediato.

Me interesa crear espacios, talleres, que mantengan vivos estos saberes. Cuando enseño, aprendo de cada persona, he podido conocer otros ecosistemas y experiencias culturales. La investigación se extendió a otros países, donde conocí usos medicinales y ceremoniales de las cañas y también aprendí que en algunos lugares no es bienvenida ya que es considerada invasiva. Esta planta, al ser tan generosa y cosmopolita, inicia conversaciones y siempre da espacio a una multiplicación de encuentros. Al exponer en el Museo Amano –institución que alberga textiles prehispánicos– quiero conectar un diálogo atemporal y poder reflexionar sobre los ecosistemas y las tecnologías del textil en el Perú, que ha sido y sigue siendo un lenguaje que integra conocimientos a través de su materialidad y simbología.

LB: Emannuele Coccia habla de reconocer la inteligencia de las plantas como parte del soplo de vida planetaria, los seres que crean la atmósfera en la que podemos también mezclarnos, permearnos y entretejernos. En esta fábula nuestra, en la que el carrizo nos está invitando al diálogo, se están entretejiendo contextos y saberes, entre el arte y la ciencia. ¿Cuál es el valor de esos encuentros e intercambios de cara a los impasses ambientales que vivimos?

AOZ: Al escuchar a Raúl hablar sobre la biología he podido comprobar que, efectivamente, somos un tejido, que no existen partes ni fragmentos, sino que todo opera mediante relaciones dinámicas y vitales. Yo pienso que de alguna manera, la ciencia, en su sentido más básico, nos da seguridad. Nos permite comprobar información a través de datos y experiencias. Entonces, tienes la seguridad de que lo que piensas es real, que estás avanzando en el conocimiento sobre una base sólida. Personalmente, creo que eso es más real cuando es una experiencia empírica o somática y no solo abstracta. Cuando efectivamente has visto y sentido un cambio, ya no te olvidas. Es una oportunidad para iniciar un trabajo de escucha interna y diálogo con la naturaleza, a través de la experiencia somática, que es esencial para nuestra evolución como especie y convivencia.

Una vez, encontré dos especies del carrizo que yo intuí que eran macho y hembra, pero resultaron solo ser variaciones de la misma especie. En el arte, creamos imágenes para construir narrativas y comunicar. Creo que en algún nivel todos somos científicos y artistas. La ciencia nos informa y permite una comunicación con los materiales. Al entender la naturaleza de un material, su comportamiento y origen, se te ocurren nuevas ideas.

“Es importante pensar en el arte como una inspiración para la ciencia, y me parece que es un vínculo que debería fortalecerse y estimularse”

Raúl Loayza-Muro

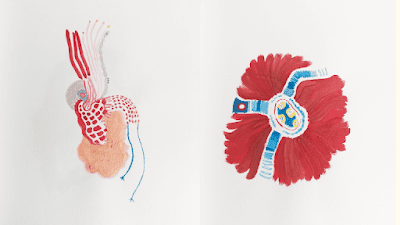

RL: La ciencia no se puede sustraer al arte. Desde que conocí a Ale, estoy convencido de que esta interacción con el carrizo ha sido valiosa, como un interlocutor que deja una huella en tu vida. Sus dibujos me recordaron imágenes de un microscopio, mostrando interacciones intercelulares, casi como extraídas de un libro de biología celular. En el cuerpo, las células se mantienen unidas por uniones microscópicas de proteínas y azúcares, lo que permite la comunicación, que se ven como suturas. Los dibujos de Ale reflejan esta idea de unidad y comunicación.

Hay una sincronía e incluso necesidad de pensar en el arte como ciencia y viceversa. Al observar una célula o un insecto bajo el microscopio, descubrimos una belleza extraordinaria que tiene una arquitectura, y también un por qué, pues somos producto de un proceso de ensayo y error que ha durado miles de millones de años. Es importante pensar en el arte como una inspiración para la ciencia, y me parece que es un vínculo que debería fortalecerse y estimularse.

Imagen del corte de la raíz del carrizo. Tomado de Baldantoni et al (2017).

LB: En sus encuentros con el carrizo, vemos un hilo común en lo comunitario. Desde las células hasta los rizomas del carrizo, la vida se da en forma de tejido y colectividad, un sentido social y político que da mucho para pensar.

RL: El carrizo es un aliado, una herramienta y una presencia que pasa desapercibida. Descubrir su importancia es como descubrir la singularidad de las personas comunes. Es una planta común pero significativa, y hay que descubrirla, como todo en la vida. El trabajo de Ale nos dice: “Miren la vida, sus formas más pequeñas microscópicas se sostienen gracias a los tejidos, y el carrizo forma uno que no vemos bajo el sedimento, pero que nos provee de tantos servicios y de tanta ayuda”. Su trabajo desentierra ese tejido.

©Sayla Brown

Referencias: Baldantoni, D., R. Ligrone y A. Alfani. (2009). Macro- and trace-element concentrations in leaves and roots of Phragmites australis in a volcanic lake in Southern Italy. Journal of Geochemical Exploration. 101. 166-174. 10.1016/j.gexplo.2008.06.007.

Coccia, E. (2017). La vida de las plantas: una metafísica de la mixtura. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Fuente: Revista Endémico - https://endemico.org/el-carrizo-una-planta-para-multiplicar-los-encuentros/ - Imagen de Portada: ©Danylo Suprun